Christophe Cassou et Philippe Grandcolas : une lutte rapide contre la production de connaissances

|

EN BREF

|

Dans un contexte mondial marqué par des critiques de la science et des pressions politiques, Christophe Cassou et Philippe Grandcolas s’engagent avec détermination dans une lutte accélérée pour défendre la production de connaissances. Ils mettent en lumière l’importance cruciale de la recherche scientifique face à des attaques orchestrées qui visent à affaiblir les institutions et à minimiser l’importance des savoirs liés à des enjeux environnementaux tels que le changement climatique et la biodiversité. À travers leur intervention, ils ambitionnent de préserver l’intégrité de la science et d’assurer que les voix des chercheurs ne soient pas étouffées, dans une société où le respect des faits scientifiques est essentiel pour l’avenir.

Les attaques contre la science : un phénomène global

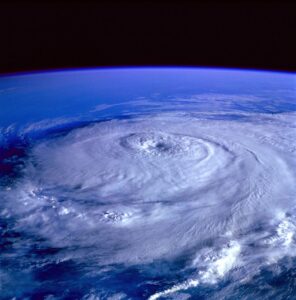

Depuis plusieurs années, la communauté scientifique est confrontée à des attaques croissantes et à un dénigrement de son autorité dans la prise de décision publique, tant aux États-Unis qu’en Europe. Les discours climatosceptiques et les mouvements anti-science se multiplient, alimentés par une idéologie politique qui cherche à minimiser ou à déformer les faits scientifiques. Par exemple, l’administration Trump a instauré des politiques de censure et de financement sélectif, ciblant particulièrement les recherches sur le climat. Ce phénomène n’est pas isolé, car dans de nombreux pays, y compris en France, des responsables politiques remettent en question la validité des instituts de recherche et leur financement. Cela entraîne des conséquences néfastes sur la production de connaissances et nuit à la lutte contre des enjeux cruciaux comme le changement climatique et la perte de biodiversité.

Un exemple marquant est l’annulation de l’autorisation environnementale du projet de l’autoroute A69, où des scientifiques ont dû intervenir pour soutenir des données scientifiques qui contredisaient des affirmations politiques infondées. Cette situation illustre comment parfois, les faits scientifiques doivent se battre pour être reconnus face à des narrations politiques biaisées, qui mettent en péril l’objectivité du débat public. Ce type de pression sur la recherche scientifique s’accompagne d’une nécessité d’établir un dialogue constant entre scientifiques et décideurs, afin de garantir que la politique s’appuie sur des preuves tangibles et non sur des idéologies ou des fausses informations.

Une Offensive Contre la Science et la Recherche

Depuis le début de l’année, les attaques contre la recherche scientifique et les universités se sont intensifiées, notamment aux États-Unis où la nouvelle administration Trump a pris des mesures radicales. En se basant sur un agenda ultralibéral, les politiques mises en œuvre incluent des licenciements massifs et des coups budgétaires significatifs, ciblant spécifiquement des domaines de recherche jugés « woke » ou liés à un prétendu marxisme culturel. Les sciences du climat et de l’environnement sont particulièrement affectées, car elles vont à l’encontre d’une idéologie qui privilégie l’accaparement des ressources naturelles, soulignant ainsi la menace sur la durabilité de notre planète.

En France, bien que les manifestations d’hostilité envers la science soient moins spectaculaires, elles se multiplient également. De nombreux responsables politiques expriment des critiques acerbes à l’encontre des recherches sur l’environnement et les normes écologiques. Par exemple, après des inondations récentes, certains élus ont attaqué les institutions scientifiques en marginalisant leur rôle et en diffusant des fausses informations concernant les conséquences des activités humaines sur le climat. Ce phénomène de désinformation illustre comment la science est non seulement remise en question, mais également utilisée comme un outil de propagande pour soutenir des intérêts politiques particuliers.

La mondialisation de ces attaques met en lumière non seulement la situation aux États-Unis, mais aussi en Argentine, où des mesures similaires ont été prises pour démanteler des organismes de recherche. La situation est d’autant plus préoccupante lorsque l’on considère que les États-Unis sont un acteur majeur dans la collecte et la production de données climatiques, représentant près de 25 % de la recherche mondiale. Si cette tendance se poursuit, le risque de perdre un accès précieux à des données cruciales pour l’avenir de notre planète devient réel. Ainsi, toute cette dynamique ne fait pas que menacer la recherche scientifique, elle impacte directement notre capacité à répondre aux crises environnementales qui nous touchent, rendant d’autant plus pressing le besoin d’un dialogue renforcé entre science et société.

La Réaction Face aux Attaques sur la Science

Engagement Collectif et Résistance

Face à la montée des attaques contre la science, certaines voix s’élèvent et des mouvements commencent à s’organiser. Il est essentiel d’explorer comment la communauté scientifique peut s’unir pour lutter contre le <climato-obscurantisme> et défendre la vérité scientifique. En effet, la sensibilisation du public et la mobilisation des chercheurs sont des axes clés pour contrer les décisions politiques qui ignorent les données scientifiques.

Des initiatives telles que le mouvement <Stand up for science> montrent l’importance de la solidarité au sein de la communauté scientifique. Les scientifiques s’engagent à tenir des conférences publiques, à publier des articles et à participer à des campagnes de sensibilisation afin d’éduquer le public sur l’importance de la recherche et de la vérité scientifique.

- Organisation d’ateliers de sensibilisation : Des formations pour les responsables politiques sur les enjeux climatiques et environnementaux, comme celles évoquées lors des formations données à de nouveaux députés.

- Création de plateformes de dialogue : Ces plateformes permettent de relier les scientifiques et le grand public, afin de faciliter l’accès aux données scientifiques et de répondre aux interrogations du public.

- Partenariats avec des ONG : Travailler main dans la main avec des organisations non gouvernementales pour renforcer la visibilité de la recherche sur le terrain, par exemple, dans le cadre de projets de reforestation dans des écoles, tel que l’initiative d’élèves à Alençon.

- Mobilisation des médias : Encourager les journalistes à couvrir les enjeux scientifiques de manière rigoureuse et à dénoncer la désinformation. Des médias comme Le Nouvel Obs jouent un rôle crucial pour informer le public.

Chaque initiative représente une étape importante vers la prise de conscience collective et la lutte pour la préservation de nos ressources naturelles. La communauté scientifique doit s’unir pour défendre ses travaux, éduquer le grand public et maintenir le cap vers un avenir durable, malgré les défis politiques.

Une guerre éclair contre la fabrique des savoirs

Depuis le début de l’année, une offensive radicale s’est intensifiée dans le domaine des connaissances scientifiques, aussi bien aux États-Unis que dans d’autres régions du monde. Ce phénomène, inspiré par un agenda réactionnaire, vise à affaiblir non seulement la recherche universitaire, mais également les institutions engagées dans l’étude des savoirs environnementaux et des inégalités sociales. Les coupes budgétaires drastiques et les licenciements massifs envisagés lors de cette répression sont des mesures qui ont pour effet de bloquer la diffusion et l’intégration de la science dans les processus de décision.

Dans ce contexte, il est crucial de constater que les sciences du climat et de la biodiversité font partie des cibles privilégiées de cette censure. En effet, ces disciplines posent un défi direct à une idéologie s’appuyant sur l’accaparement des ressources naturelles et la minimisation des enjeux sociaux provoqués par le changement climatique. La réponse de la communauté scientifique internationale, à travers des mobilisations telles que le mouvement « Stand up for science », témoigne d’un profond souci face à cette dégradation des fondements de la ciaissance.

Les effets ne se limitent pas aux États-Unis ; d’innombrables signaux d’alerte apparaissent également en Europe, où la guerre contre le savoir s’intensifie sous la forme de désinformation croissante et d’attaques politiques contre les organismes de recherche. Cela souligne l’importance de la vigilance citoyenne et scientifique dans cette lutte pour la préservation des connaissances et l’intégrité de la démocratie. Comme le souligne la situation en Argentine, une tendance inquiétante semble s’installer où les gouvernements cherchent à délégitimer les institutions scientifiques au profit d’intérêts privés.

Ainsi, il est nécessaire de renforcer les mécanismes de protection des savoirs afin de garantir que les vérités scientifiques de la biodiversité et des changements climatiques soient entendues et reconnues, même face à l’adversité. Le conflit qui se joue actuellement entre science et idéologies obscurantistes est un enjeu non seulement pour la recherche, mais pour toute la société qui en dépend pour faire face aux défis de l’avenir. Il est essentiel d’agir, de défendre la liberté académique et de valoriser la collaboration internationale entre scientifiques pour surmonter cette crise sans précédent.

Une lutte rapide contre la production de connaissances

Depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump, une offensive radicale contre les universités et la recherche a été observée, s’accompagnant de licenciements massifs et de coupes budgétaires qui excluent le financement de recherches essentielles liées au changement climatique et aux inégalités sociales. Cette tendance n’est pas uniquement américaine; en Europe, notamment en France, on assiste également à une multiplication des attaques contre les savoirs environnementaux et les institutions de recherche.

Au cœur de cette lutte se trouve une volonté de démanteler les structures scientifiques, perturbant ainsi la collecte et l’analyse des données indispensables pour évaluer les impacts du changement climatique et la dégradation de la biodiversité. Les propos de Christophe Cassou et Philippe Grandcolas soulignent l’urgence d’une mobilisation internationale pour préserver ces savoirs face à un obscurantisme croissant.

Il est crucial de reconnaître que la désinformation qui sévit dans le débat public ne doit pas devenir la norme. La coopération scientifique internationale est directement menacée, et les conséquences de cette dégradation des savoirs pourraient avoir des répercussions profondes sur l’avenir de nos sociétés et sur notre capacité à faire face aux défis environnementaux à venir.

Laisser un commentaire