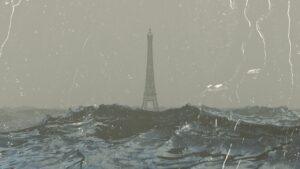

Chronologie des moments cruciaux marquant la prise de conscience du défi climatique et environnemental

|

EN BREF

|

La prise de conscience collective face aux enjeux climatiques et environnementaux a été jalonnée de dates emblématiques qui ont façonné notre comprehension des défis planétaires. Depuis les premières alertes scientifiques aux grandes conférences internationales, ces moments décisifs ont permis de structurer et d’amplifier le discours autour du réchauffement climatique et de la dégradation de notre environnement. Cette chronologie met en lumière les étapes clés qui ont contribué à définir notre engagement envers la planète et à galvaniser l’action collective pour un avenir durable.

La Prise de Conscience Écologique à Travers les Décennies

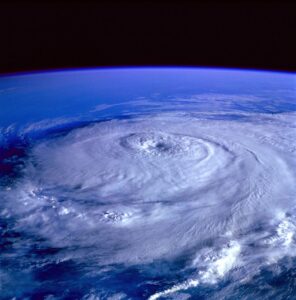

La prise de conscience écologique n’est pas survenue du jour au lendemain; elle s’est développée progressivement au fil des décennies en réponse à des informations scientifiques et des événements clés. Dans les années 1970, les premières alertes sur le réchauffement climatique ont été lancées par des scientifiques, notamment avec la publication du rapport Meadows, qui établit un lien entre dégradation de l’environnement, croissance économique et changement climatique. Ce rapport a marqué un tournant, incitant les gouvernements et le grand public à prendre conscience des enjeux environnementaux. La Conférence de Stockholm en 1972 a également été essentielle, car elle a posé les bases d’une politique environnementale internationale, soulignant l’urgence de protéger notre planète.

À partir de là, des jalons importants ont été ajoutés à cette chronologie environnementale. Dans les années 1980 et 1990, l’adoption du Protocole de Montréal a apporté des changements significatifs, en visant à protéger la couche d’ozone contre les substances nocives. Parallèlement, la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a permis d’offrir des rapports scientifiques fiables aux décideurs politiques. Les années suivantes, avec la Conférence de Rio et le Protocole de Kyoto, le concept de développement durable a émergé, ancrant davantage la question climatique dans l’agenda mondial, montrant ainsi l’évolution continue de la sensibilisation à l’environnement.

Les premières alertes dans les années 1970

Dans les années 1970, la prise de conscience des enjeux environnementaux commence à émerger. Des scientifiques commencent à tirer la sonnette d’alarme concernant le réchauffement climatique. En 1972, le Club de Rome publie le rapport Les limites à la croissance, qui met en lumière les interactions entre la dégradation de l’environnement, le réchauffement climatique et la croissance économique. Ce rapport, malgré son succès initial, a souvent été négligé, pour ne revenir dans le débat que des années plus tard lors de crises environnementales plus pressantes.

La même année, l’institution des Nations unies organise la première Conférence sur l’environnement humain à Stockholm. Cet événement donne naissance à la Déclaration de Stockholm, qui pose les bases d’une politique environnementale internationale. La création du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) marque également un tournant, en mettant en place une structure destinée à coordonner les efforts internationaux face aux problèmes environnementaux.

Des décisions emblématiques dans les années 1980-1990

Avec l’adoption du Protocole de Montréal en 1987, la lutte pour la protection de l’ozone prend un tournant significatif. Ce texte est un exemple de l’efficacité de l’action collective internationale, puisqu’il a permis de réglementer des substances nocives et de constater depuis lors une reconstitution de la couche d’ozone. En 1988, la création du GIEC par le PNUE et l’Organisation météorologique mondiale apporte une nouvelle force à la lutte contre le changement climatique, en offrant des rapports scientifiques aux États membres sur les enjeux du climat.

Les années 1990 représentent également une étape importante avec le tout premier Protocole de Kyoto lors de la COP3 au Japon, qui engage les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La conférence de Rio en 1992 renforce cette dynamique, mêlant la notion de développement durable à la lutte pour l’environnement, et soulignant que ces problématiques dépassent les frontières nationales.

Mobilisation contemporaine depuis les années 2000

Depuis le début des années 2000, la lutte contre le changement climatique s’intensifie. L’Accord de Paris signé en 2015 lors de la COP21 constitue un moment clé où les États s’engagent collectivement à réduire leurs émissions de CO2 et à viser la neutralité carbone d’ici la fin du siècle. En 2023, la COP28 en Émirats arabes unis a suscité des débats, notamment en raison de la contradiction entre l’accueil d’une telle conférence par un pays majoritairement exportateur de pétrole et le besoin impératif d’agir sur les ènergies fossiles.

Des décisions ont été prises lors de cette dernière convention, telles que le triplement de la production d’énergies renouvelables d’ici 2030. Le rapport annuel du ministère de la Transition écologique souligne aussi que la conscience des enjeux environnementaux s’élargit, ne se limitant plus uniquement au changement climatique, mais englobant des questions comme la biodiversité et la gestion des ressources naturelles. L’adoption, en 2022, du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal illustre cet élargissement de la perspective sur les défis écologiques à relever. Ainsi, malgré les avancées notables, les défis demeurent considérables, une septième limite planétaire étant sur le point d’être franchie, remettant en question l’équilibre fragile que la communauté internationale tente de préserver.

Pour des analyses plus approfondies, il est conseillé de consulter des ressources comme le Plan d’Action Climatique de Boston ou encore des initiatives inspirantes comme celles où les femmes s’engagent activement. Des personnalités comme Camille Étienne affirment également que l’engagement de tous, y compris des milliardaires, est essentiel pour faire face aux enjeux climatiques.

La mobilisation collective pour le changement climatique continue d’évoluer, comme le prouve le projet inclusif de mobilisation qui s’efforce de fédérer les efforts de tous les acteurs concernés. En parallèle, des chercheurs travaillent également pour préserver des sites clés dédiés aux enjeux climatiques, comme en témoigne cet article sur la préservation d’un site web clé aux États-Unis dédié aux défis climatiques et océaniques.

Évolution de la prise de conscience environnementale

Des années 1970 aux défis d’aujourd’hui

Depuis les années 1970, la connaissance scientifique sur le changement climatique a considérablement évolué, sensibilisant progressivement aussi bien le public que les décideurs politiques à cette question cruciale. Le début de cette prise de conscience peut être retracé aux travaux des scientifiques qui ont alerté sur les dangereuses conséquences du réchauffement climatique. Des publications comme le célèbre rapport Meadows du Club de Rome ont dévoilé pour la première fois les liens entre croissance économique et dégradation environnementale.

À cette époque, des événements marquants ont également eu lieu, tels que la première Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui a abouti à la Déclaration de Stockholm, établissant les bases d’une politique environnementale mondiale. Dans le cadre de cette dynamique, de nombreuses mesures ont été prises tout au long des décennies, témoignant d’une mobilisation mondiale face à l’urgence écologique.

- 1972 : Publication du rapport Meadows, alertant sur les limites de la croissance.

- 1987 : Adoption du Protocole de Montréal, visant à protéger la couche d’ozone.

- 1992 : Sommet de la Terre à Rio, où le concept de développement durable émerge.

- 1997 : Adoption du Protocole de Kyoto, premier traité régissant les émissions de gaz à effet de serre.

- 2015 : Signature de l’Accord de Paris, engagement mondial pour la réduction des émissions.

- 2023 : COP28 à Dubaï, marquée par des décisions controversées sur l’énergie renouvelable et les fossiles.

Cette liste met en lumière quelques étapes clés de cette évolution. Chaque événement a joué un rôle essentiel pour renforcer la prise de conscience collective sur l’urgence d’agir face aux défis climatiques croissants.

Les étapes marquantes de la prise de conscience climatique

La sensibilisation autour des enjeux environnementaux est devenue incontournable au fil des décennies. Alors que certains discours climatosceptiques continuent d’élever la voix, l’urgence écologique s’est solidement installée au sein des préoccupations mondiales. De nombreux acteurs, tant au sein du grand public que des instances politiques, ont pris conscience de la nécessité d’agir. Cependant, cette prise de conscience n’a pas toujours été aussi manifeste.

Années 1970 : les premiers jalons de la sensibilisation

Au début des années 1970, les scientifiques commencent à tirer la sonnette d’alarme concernant le réchauffement climatique. En 1972, le rapport Les limites à la croissance, publié par le club de Rome, illustre pour la première fois les interconnexions entre la dégradation de l’environnement, la croissance économique et le réchauffement climatique. Ce document va marquer un tournant dans la réflexion sur les interactions entre l’homme et son environnement. Peu après, la Déclaration de Stockholm pose les premières bases d’une politique environnementale internationale.

Années 1980-1990 : la coopération internationale émerge

En 1987, le Protocole de Montréal souligne l’importance de protéger la couche d’ozone, ouvrant la voie à des mesures concrètes et à une coopération mondiale face à une crise écologique. Suite à cela, la création du GIEC en 1988 constitue une avancée majeure en fournissant aux États des connaissances essentielles sur l’état du climat. En 1992, le Sommet de la Terre de Rio établit le concept de développement durable, renforçant les engagements politiques sur la durabilité. Le Protocole de Kyoto de 1997 témoigne également d’une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, marquant un engagement international fort.

Des années 2000 à aujourd’hui : vers une mobilisation globale

Entrant dans le nouveau millénaire, la lutte contre le changement climatique s’intensifie. L’Accord de Paris de 2015 marque une réalisation significative, où 193 États se mettent d’accord pour réduire les émissions de CO2 afin de limiter le réchauffement à 2°C, voire 1,5°C. Toutefois, les événements récents, tels que la COP28 à Dubaï, suscitent des controverses, tout en soulignant l’importance cruciale des énergies renouvelables et d’une transition énergétique plus audacieuse. En parallèle, la prise de conscience face à d’autres crises environnementales, notamment la biodiversité, prend également de l’ampleur avec la création du Groupe international sur les ressources en 2007 et l’adoption du Cadre de biodiversité de Kunming-Montréal en 2022.

Les défis en matière d’environnement sont interconnectés, et malgré des avancées significatives, la communauté internationale fait face à un besoin urgent de répondre aux crises environnementales multiples. Il devient impératif d’adopter une approche globale et intégrée pour faire face aux enjeux climatiques actuels et futurs.

Depuis les années 1970, la communauté scientifique a progressivement alerté l’opinion publique sur le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement. Des événements marquants, tels que la publication du rapport Meadows et la Déclaration de Stockholm, ont posé les bases d’une conscience collective et internationale face aux crises écologiques. L’adoption du Protocole de Montréal et la création du GIEC dans les années 1980 et 1990 témoignent d’une étape décisive dans la lutte contre les menaces environnementales.

L’Accord de Paris, signé en 2015, représente un tournant où 193 États se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2, soulignant l’urgence d’une action collective. Plus récemment, la COP28 à Dubaï, bien que controversée, a rappelé que malgré des avancées, le défi climatique reste pressant. La conservation des ressources naturelles et la biodiversité ont également pris une place prépondérante dans les discussions globales.

Il est essentiel de continuer à mobiliser les efforts à tous les niveaux pour gérer ces crises interconnectées de manière globale et efficace, car notre avenir sur cette planète en dépend largement.

Laisser un commentaire