Climat : un fossé grandissant entre l’engagement citoyen et l’inaction des politiques

|

EN BREF

|

Face à l’urgence climatique, un fossé grandissant se dessine entre l’engagement citoyen et l’inaction des politiques. De plus en plus de Français, conscients des enjeux environnementaux, se mobilisent pour réclamer des actions concrètes en faveur de la transition écologique. Cependant, les décisions gouvernementales semblent souvent en décalage avec les aspirations des citoyens, induisant un climat de frustration et d’impatience. Cette discordance pose inévitablement la question de l’avenir des politiques environnementales et de la manière dont elles répondent aux attentes d’une population de plus en plus engagée.

Le rôle essentiel des mouvements citoyens face à l’inaction politique

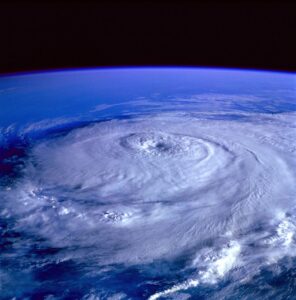

Les mouvements citoyens jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, surtout face à l’inaction des décideurs politiques. Alors que les catastrophes écologiques s’intensifient et que les événements climatiques extrêmes se multiplient, une prise de conscience collective émerge parmi les citoyens, qui ne se contente plus d’attendre des actions gouvernementales. Par exemple, près de 83 % des Français se déclarent favorables à une réduction des pesticides, illustrant ainsi leur volonté d’agir pour l’environnement. De plus, des initiatives telles que des pétitions et des campagnes de financement participatif témoignent d’une mobilisation active et croissante. La campagne sur Ulule, visant à rassembler des fonds pour des projets d’énergies renouvelables, a ainsi réuni plus de 4,6 millions d’euros en quelques jours. Ces mouvements montrent que les citoyens ne restent pas passifs et cherchent à influencer les décisions gouvernementales, tout en promouvant des alternatives durables. Ils sont à la fois porteurs d’espoir et moteurs de changement, renforçant ainsi le lien entre la société civile et les enjeux environnementaux contemporains.

Les mouvements citoyens face à l’inaction politique sur le climat

La lutte contre le changement climatique est devenue une priorité fondamentale pour de nombreux Français, qui se sentent souvent frustrés par l’inaction politique. Selon des études récentes, près de 47 % des citoyens considèrent le changement climatique comme l’un des plus grands défis de leur pays, tandis que 83 % estiment qu’il s’agit du défi majeur du XXIe siècle. Ce sentiment croissant d’urgence se manifeste par une mobilisation de plus en plus forte : les français ne se contentent plus d’attendre des actions gouvernementales, ils s’organisent et expriment leurs préoccupations avec véhémence. Par exemple, la pétition lancée pour abroger la Loi Duplomb, qui a réintroduit un néonicotinoïde interdit, a recueilli plus de 1,8 million de signatures en dix jours, témoignant de la volonté des citoyens d’agir face à des décisions jugées rétrogrades.

Malgré ces manifestations de @mobilisation, le fossé entre les aspirations des citoyens et les décisions politiques semble se creuser. D’un côté, on observe une adhésion massive aux énergies renouvelables, avec 84 % de Français ayant une opinion favorable à leur égard. De l’autre, les discours politiques continuent de privilégier des mesures qui ne répondent pas aux attentes populaires. Les reculs environnementaux sur le continent européen, comme la remise en question du Green Deal, illustrent une tendance préoccupante d’abandon des vertus de la transition écologique. Les enjeux sont exacerbés par la désinformation qui alimente un climat de confusion autour des véritables conséquences des politiques climatiques.

Cette situation met en lumière un enrichissement des perspectives sur l’engagement citoyen, non seulement en termes d’initiatives locales, mais également d’actions collectives qui interpellent les gouvernements à agir. Des mouvements tels que ceux soutenus par des plateformes de financement participatif montrent que la majorité silencieuse commence à se faire entendre, offrant des solutions concrètes et financières pour accélérer la transition. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre comment les citoyens, à travers différentes initiatives et mobilisations, cherchent à combler le fossé entre les promesses politiques et la réalité des actions nécessaires.

Mobilisation citoyenne pour l’environnement

Mouvements citoyens face à l’inaction politique sur le climat

Dans un contexte où les mesures gouvernementales paraissent souvent insuffisantes face à l’urgence climatique, les citoyens prennent les choses en main. Des actions collectives se multiplient afin de revendiquer une transition écologique plus rapide et plus significative. Ces mouvements démontrent une volonté grandissante de faire entendre leur voix face à un backlash écologique qui semble s’intensifier.

Les initiatives telles que les pétitions, les manifestations et les campagnes de sensibilisation montrent que les citoyens ne restent pas passifs. Par exemple, la réintroduction d’un néonicotinoïde a suscité une réponse immédiate de la part des Français, qui se sont mobilisés grâce à des plateformes en ligne pour exprimer leur désaccord. Plus de 1,8 million de signatures ont été collectées pour abroger cette loi en quelques jours.

- Sensibilisation : Augmenter la compréhension des enjeux environnementaux par le biais d’ateliers et de conférences dans les communautés.

- Mobilisation : Ėlaborer des stratégies pour organiser des manifestations pacifiques et des campagnes de communication.

- Partenariats : Travailler avec des ONG et des associations pour étendre l’impact des actions citoyennes.

- Investissement : Encourager le financement participatif pour des projets durables et innovants, comme illustré par la campagne « Décarbonons la France ».

Cette dynamique ne se limite pas seulement à l’insatisfaction vis-à-vis des décisions politiques. Elle s’accompagne également de la recherche de solutions concrètes, comme le développement de projets locaux écoresponsables et l’intégration de l’éducation environnementale dans les écoles. Ainsi, la formation des jeunes générations à l’écologie est plus que jamais primordiale pour assurer des comportements durables.

Les mouvements citoyens face à l’inaction politique sur le climat

Dans un contexte où le backlash écologique se propage, les citoyens multiplient leurs initiatives pour combler le fossé entre l’urgence climatique et le manque d’actions gouvernementales. Le moratoire sur les énergies renouvelables et la réintroduction de néonicotinoïdes illustrent un désengagement politique qui contraste avec l’inquiétude croissante du public face aux dérèglements climatiques. La d désinformation autour de ces enjeux, exploitée par certains, ne parvient pas à endiguer une tendance où la mobilisation citoyenne prend de l’ampleur.

Les statistiques révèlent un soutien massif de la population pour des solutions plus durables. En effet, 83 % des Français se prononcent en faveur de la réduction des pesticides, tandis que 84 % affichent une attitude positive envers les énergies renouvelables. Ces chiffres soulignent un décalage manifeste entre les attentes des citoyens et les choix politiques actuels. La montée en puissance des initiatives citoyennes, telles que des pétitions massivement signées, témoigne d’une volonté de changement qui ne cesse de croître.

Les actions des citoyens ne se limitent pas à des expressions de mécontentement. Au contraire, elles traduisent une transformation proactive des engagements sociaux et financiers en faveur de la transition écologique. La campagne de financement participatif pour le programme « Décarbonons la France » en est un parfait exemple, démontrant que la communauté mobilisée détient la force d’initier des projets ambitieux. Ces actions populaires rivalisent avec les discours et les normes en place, révélant combien les citoyens s’emparent des enjeux environnementaux pour façonner un avenir plus respectueux de notre planète.

Les récents événements mettent en lumière un fossé alarmant entre l’engagement croissant des citoyens et l’inaction persistante de leurs gouvernements concernant les enjeux climatiques. Malgré les sondages montrant une forte majorité de Français désireux de voir une transition écologique concrète, des politiques de recul marquent le paysage de l’environnement. Que ce soit par la réintroduction de substances toxiques ou le manque de réaction face à des événements climatiques extrêmes, les décisions politiques semblent déphasées par rapport aux aspirations du peuple.

La mobilisation citoyenne, illustrée par les initiatives et les pétitions récentes, démontre que l’inquiétude face au changement climatique est bien loin d’être minoritaire. Les citoyens, au travers de divers mouvements et actions, réclament des mesures gouvernementales audacieuses qui répondent réellement à l’urgence environnementale. Comme le souligne l’actualité, il est urgent de vérifier si la volonté populaire saura se transformer en actions concrètes de la part des décideurs. La question demeure : jusqu’où les citoyens devront-ils aller pour que leur voix soit enfin entendue dans les sphères politiques ?

Laisser un commentaire