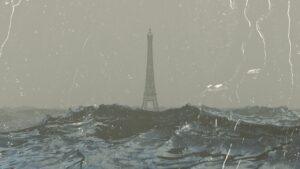

« Défendre la planète et nos libertés : Stratégies pour contrer le défi climatique à l’ère Trump »

|

EN BREF

|

À une époque où les défis climatiques deviennent de plus en plus pressants, la nécessité de défendre la planète tout en protégeant nos libertés individuelles est primordiale. Sous l’administration Trump, les politiques environnementales ont subi de lourdes attaques, rendant plus urgent que jamais de élaborer des stratégies concrètes qui articulent la justice sociale et la protection de l’environnement. En revisitant le rapport entre écologie et droits civils, il est crucial de développer des alliances et des initiatives qui permettent de faire face aux menaces climatiques tout en préservant nos droits fondamentaux, créant ainsi un mouvement mobilisateur capable de contrer ces enjeux complexes.

L’Accord de Paris et ses Défis

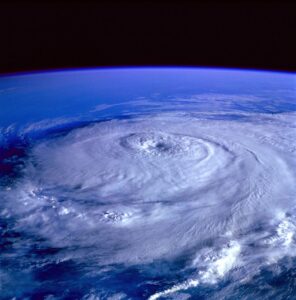

L’Accord de Paris, signé il y a dix ans, visait à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cependant, cet objectif semble désormais inatteignable face à l’urgence climatique qui s’intensifie. Alors que les effets du changement climatique deviennent de plus en plus visibles et que les événements climatiques extrêmes se multiplient, la nécessité de réagir de manière coordonnée et efficace est devenue cruciale. Des experts tels que le climatologue Robert Vautard alertent sur les niveaux de CO2 sans précédent dans l’atmosphère, mettant en péril les équilibres vitaux sur notre planète. Parallèlement, le mouvement climatique est confronté à une montée du climatoscepticisme et à des intérêts économiques qui s’opposent aux actions écologiques, rendant la lutte pour préserver notre environnement d’autant plus complexe. Le prochain rendez-vous à la COP30 au Brésil représente une opportunité essentielle pour redéfinir les engagements dans un contexte global exacerbé.

État actuel du climat et enjeux à venir

Depuis la signature de l’accord de Paris il y a dix ans, la lutte contre le changement climatique reste un défi colossal. Actuellement, la température moyenne mondiale a déjà augmenté d’environ 1,3 à 1,4 degré Celsius, un chiffre qui met en danger l’équilibre des écosystèmes. La concentration de CO2 dans l’atmosphère dépasse des niveaux jamais atteints depuis des millions d’années, entraînant un accroissement des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations. Ces catastrophes sont exacerbées par la combustion des énergies fossiles, dont les effets accumulés s’étendront sur des centaines de milliers d’années, illustrant ainsi la gravité et l’irréversibilité de la situation à laquelle nous faisons face.

En parallèle, le contexte politique mondial souligne la tension entre les aspirations environnementales et la montée des discours climatosceptiques. Un exemple clair est la mise en avant des intérêts économiques des lobbies tels que ceux de l’énergie fossile et du plastique, qui s’opposent aux efforts attendus lors d’évènements cruciaux, comme la COP30 prévue à Belém, au Brésil. Ce défi est d’autant plus pertinent que la justice climatique est devenue un sujet de débat majeur : les pays en développement, majoritairement affectés par ces changements climatiques, n’en sont souvent pas responsables. Selon certaines estimations, 51% des émissions mondiales proviennent des 10% les plus riches de la population. Cela soulève la question de la responsabilité et de la nécessité d’une réparation envers ceux qui subissent le plus les conséquences de notre modèle économique.

D’un autre côté, la finance émerge comme un acteur clé dans la transition écologique. Toutefois, les engagements pris par les entreprises et les investisseurs sont souvent critiqués comme étant du greenwashing, où des projets apparemment verts masquent de réelles dégradations environnementales. Par exemple, des institutions financières continuent de soutenir des projets d’expansion d’aéroports qui accroissent le trafic aérien et les émissions de gaz à effet de serre, tout en se prétendant engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, il devient impératif de réévaluer nos systèmes de financement et d garantizar que les initiatives soient réellement bénéfiques pour notre planète.

L’urgence face au changement climatique

Les conséquences écologiques et sociales

Le changement climatique représente un défi colossal qui touche non seulement l’environnement mais aussi les inégalités sociales. À mesure que le réchauffement de la planète s’intensifie, les phénomènes climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, entraînant des conséquences dévastatrices pour les populations les plus vulnérables. Ces phénomènes, tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes, affectent directement la vie quotidienne des citoyens, notamment dans les pays en développement qui n’ont pourtant pas contribué de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre.

La lutte contre ce phénomène ne peut se limiter à des initiatives individuelles. Il est essentiel d’adopter une approche collective et systémique. Par exemple, l’implication des gouvernements dans des stratégies visant à réduire les émissions de carbone est cruciale, tout comme le soutien aux projets qui œuvrent pour une justice sociale et environnementale.

- Promouvoir les énergies renouvelables : développer des infrastructures qui favorisent l’énergie solaire et éolienne.

- Renforcer les lois environnementales : garantir que les entreprises respectent des normes strictes en matière d’émissions.

- Encourager l’éducation à l’écologie : sensibiliser dès le plus jeune âge sur l’importance de la protection de la planète.

- Investir dans la recherche : soutenir les innovations qui permettent de trouver des solutions durables et respectueuses de l’environnement.

Par le biais de telles actions, il est possible de construire des communautés résilientes face à l’évolution du climat, tout en garantissant que les plus marginalisés, souvent les plus touchés par ces crises, bénéficient de protections adéquates.

L’état des lieux face à la crise climatique

Alors que nous célébrons le dixième anniversaire de l’accord de Paris, il est crucial de reconnaître que l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C semble désormais inatteignable. Les experts s’accordent à dire que les conséquences du changement climatique se manifestent de manière de plus en plus visible, avec des phénomènes météorologiques extrêmes comme des sécheresses et des inondations, exacerbés par des niveaux de CO₂ dans l’atmosphère sans précédent depuis des millions d’années.

Avec la montée du climatoscepticisme, notamment alimentée par des figures politiques comme Donald Trump, la nécessité d’une mobilisation collective est plus pressante que jamais. Les manifestations de personnes en première ligne des conséquences du dérèglement climatique, ainsi que l’engagement d’acteurs comme les ONG, sont essentiels pour faire face aux reculs environnementaux observés ces dernières années.

Les COP représentent des événements cruciaux pour adresser ces enjeux globaux, bien qu’il soit important de se rappeler qu’elles ne sont qu’un moment dans un processus plus vaste. La responsabilité des pays développés envers les pays les plus touchés par le changement climatique ainsi que l’appelle à des engagements clairs de la part de la France et de l’Union européenne sont des aspects fondamentaux à souligner.

De plus, la justice sociale doit être intégrée dans la lutte pour la justice climatique, car les inégalités exacerbées par les crises écologiques résonnent au sein des luttes sociales. La mobilisation des générations actuelles, qui se rendent compte que le climat n’est pas une question isolée des réalités sociales, est primordiale pour créer des alliances solides. En effet, ces mouvements doivent s’unir pour faire face à un système économique qui favorise l’accumulation de richesses au détriment de l’environnement et de notre humanité.

Cependant, il est tout aussi crucial de dénoncer les manipulations des lobbies et de s’assurer que les discours écologiques ne soient pas utilisés à des fins de greenwashing. La finance, fondamentale dans ce combat, ne doit pas tomber dans le piège de reléguer l’écologie à de simples produits financiers sans effet réel sur l’exploitation des ressources naturelles. Le défi reste d’intégrer ces réflexions dans une mise en pratique qui engendre des transformations profondes et durables, tant sur le plan écologique que social.

Défendre la planète et nos libertés : Stratégies pour contrer le défi climatique à l’ère Trump

Alors que l’accord de Paris fête ses dix ans, le constat est alarmant : le réchauffement climatique s’accélère et les engagements pris sont loin d’être respectés. Face à cette réalité, les voix s’élèvent pour revendiquer une réponse collective et efficiente. Camille Étienne et Cécile Duflot soulignent la nécessité de lier la lutte climatique à des enjeux de justice sociale, prônant des alliances entre différentes luttes pour une action plus impactante.

Les intervenants s’accordent à dire que les initiatives politiques, notamment dans le cadre des COP, doivent intégrer de manière plus forte les préoccupations des pays en développement, qui subissent les effets du changement climatique sans en être responsables. Par ailleurs, Lucie Pinson insiste sur le besoin de repenser le rôle de la finance dans cette transition. En effet, il ne s’agit pas seulement de baisser les émissions, mais de le faire de manière éthique et durable.

En somme, relever le défi climatique nécessite une mobilisation générale et une remise en question des modèles économiques actuels. La lutte pour un avenir juste et vivable doit impérativement se conjuguer avec la défense des libertés individuelles, face aux menaces croissantes qui pèsent sur celles-ci. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour tracer un chemin vers une transition écologique qui soit à la fois efficace et équitable.

Laisser un commentaire