Les enjeux cruciaux du traité sur la protection de la haute mer : biodiversité, ressources et climat en question

|

EN BREF

|

Le traité sur la protection de la haute mer, en cours de négociation au sein des Nations Unies, représente un pas décisif pour la préservation de l’espace maritime qui constitue plus de la moitié de notre planète. Cette zone, riche en biodiversité, abrite des millions d’espèces encore inconnues et joue un rôle déterminant dans le climat mondial. Toutefois, les menaces engendrées par l’exploitation humaine, telles que la surpêche, l’exploitation minière et le changement climatique, appellent à une action immédiate. Ce traité vise non seulement à protéger ces écosystèmes fragiles, mais aussi à assurer une répartition équitable des ressources issues de la haute mer, un enjeu vital pour l’avenir des pays en développement et de l’humanité tout entière.

La nécessité d’un traité pour la haute mer

Depuis plusieurs années, la haute mer, qui couvre presque la moitié de notre planète, devient un sujet de préoccupation croissante en raison de la dégradation environnementale qu’elle subit. Cette zone, essentielle à la régulation du climat et à la préservation de la biodiversité marine, est menacée par diverses activités humaines telles que la pêche industrielle, l’exploitation minière et la pollution. Alors que les états membres de l’ONU s’efforcent d’arriver à un accord, il est crucial de comprendre les enjeux liés à la finalisation d’un traité international visant à protéger ces écosystèmes fragiles. En effet, la haute mer abrite entre 500 000 et 10 millions d’espèces, dont beaucoup sont encore inconnues. Or, moins de 1% de cette vaste étendue marine est actuellement protégée. Si un cadre légal n’est pas mis en place rapidement, ces richesses irremplaçables pourraient être irrémédiablement perdues, compromettant ainsi non seulement la biodiversité, mais aussi les ressources futures des générations à venir.

Les enjeux cruciaux de la protection de la haute mer

La haute mer, qui représente plus de 60% de la surface des océans et près de la moitié de celle de notre planète, constitue un écosystème essentiel à la biodiversité mondiale. En effet, cette vaste étendue marine abrite entre 500 000 et 10 millions d’espèces, un nombre difficile à évaluer en raison de l’immensité et de la profondeur de cet environnement. Cependant, cette biodiversité est aujourd’hui menacée par diverses activités humaines telles que l’exploitation minière en grands fonds, le trafic maritime, ou encore la pratique de la pêche. Depuis les années 1970, l’exploitation des ressources océaniques a considérablement augmenté, engendrant une érosion de la biodiversité qui touche plus particulièrement les habitats en haute mer.

Les enjeux de cette protection sont donc multiples. Selon une étude de l’IPBES, les principaux facteurs affectant la biodiversité marine sont liés aux activités humaines et au changement d’usage des écosystèmes. En conséquence, le projet de traité prévoit la création de zones marines protégées et impose aux États d’effectuer des études d’impact environnemental avant d’engager des activités en haute mer. Cela s’inscrit dans un objectif ambitieux : protéger 30% des terres et de ce milieu aquatique d’ici 2030, un défi colossal dans un cadre de coopération internationale où la part de la haute mer protégée reste infime, avec seulement 1% à l’heure actuelle. Une avancée dans ce sens pourrait marquer un changement de paradigme dans la gestion des ressources maritimes, préservant non seulement la biodiversité, mais également la résilience de nos écosystèmes face aux changements climatiques.

La haute mer : enjeux et opportunités

La nécessité d’un cadre législatif

La haute mer, qui représente plus de 60% de la surface des océans, est un véritable trésor de biodiversité, abritant entre 500 000 et 10 millions d’espèces. Malgré son importance vitale, cet écosystème demeure excessivement fragilisé par les activités humaines telles que l’exploitation minière, le trafic maritime, et la pêche. Il est indispensable d’adopter un cadre législatif solide pour protéger ces espaces marins cruciaux.

De plus, l’absence d’accord international sur la gestion des ressources en haute mer et sur la répartition des bénéfices issus de leur exploitation constitue l’un des principaux défis des négociations en cours. Les pays en développement, souvent les moins en mesure de financer les recherches coûteuses, craignent d’être écartés des bienfaits potentiels de la biodiversité marine.

- Établir des zones marines protégées pour sauvegarder la biodiversité.

- Mettre en place des mécanismes de partage des bénéfices pour une exploitation équitable.

- Réaliser des études d’impact environnemental sur toutes les activités prévues en haute mer.

- Promouvoir des financements pour les pays en développement afin qu’ils puissent participer aux recherches marines.

Cette législation est non seulement une opportunité de renforcer la coopération internationale, mais aussi un impératif pour garantir la durabilité des écosystèmes marins face aux défis environnementaux croissants.

La nécessité d’un cadre juridique pour la haute mer

Depuis plusieurs années, les Etats membres de l’ONU s’efforcent de parvenir à un accord pour protéger la haute mer, un espace vital et fragile qui représente près de la moitié de la surface terrestre. Ce traité, connu sous le nom de BBNJ, vise à encadrer la diversité biologique au-delà des juridictions nationales, face aux menaces croissantes liées à l’exploitation humaine.

La haute mer, qui abrite entre 500 000 et 10 millions d’espèces, représente plus de 60% de la surface océanique. Cependant, son écosystème est constamment mis à mal par des activités comme l’exploitation minière, la pêche, et le trafic maritime. L’urgence de protéger ces richesses marines s’impose d’autant plus que 1% seulement de cette grande étendue est actuellement protégé.

Les discussions à l’ONU portent également sur le partage des ressources issues de la haute mer, point crucial pour garantir que les pays en développement puissent bénéficier équitablement des découvertes scientifiques liées à cet environnement. La promesse d’une répartition équitable des bénéfices, même si encore imparfaite, est considérée comme un lever du rideau sur un changement potentiel majeur dans la gestion des ressources marines.

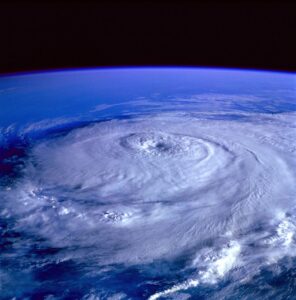

En parallèle, la haute mer joue un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique. Absorbant 93% de la chaleur excédentaire générée par les activités humaines, les océans agissent comme des puits de carbone essentiels. Toutefois, cette séquestration entraîne une acidification qui menace gravement la biodiversité marine, soulignant ainsi le besoin d’une protection renforcée pour garantir la résilience des écosystèmes face aux changements globaux.

Les enjeux liés au traité BBNJ sont donc cruciaux non seulement pour la biodiversité marine, mais également pour le climat et l’équité entre nations. Protéger la haute mer est devenu un impératif collectif, et le succès de ces négociations pourrait marquer un tournant décisif pour la gouvernance des océans et la préservation de notre environnement.

Les enjeux cruciaux du traité sur la protection de la haute mer

Les négociations autour du traité sur la haute mer, un document fondamental pour la protection de la biodiversité marine, se concentrent sur des enjeux majeurs tels que la biodiversité, les ressources et le changement climatique. La haute mer, qui représente une vaste portion des océans et abrite d’innombrables espèces, fait face à des menaces croissantes exacerbées par les activités humaines.

En termes de biodiversité, la nécessité d’instaurer des zones marines protégées est primordiale pour préserver un écosystème en péril. La répartition équitable des ressources issues de cette zone est également un sujet délicat, car elle soulève des questions d’équité entre les pays développés et en développement.

Enfin, la haute mer joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, agissant comme un puits de carbone capable d’atténuer les effets du réchauffement global. Protéger cet environnement est donc essentiel non seulement pour la préservation de la vie marine, mais aussi pour la santé de notre planète. Il est impératif que les États se mobilisent pour faire de ce traité un outil efficace, capable de relever ces défis et de garantir un avenir durable pour les générations à venir.

Laisser un commentaire