Lutte pour l’éducation environnementale au Brésil : Perspectives éducatives face à l’instrumentalisation des vies humaines et non humaines

|

EN BREF

|

L’éducation environnementale au Brésil s’affirme comme un domaine crucial dans la lutte contre les crises écologiques actuelles. Face à l’instrumentalisation des vies humaines et non humaines, il est impératif de développer des perspectives éducatives qui privilégient une approche critique et inclusive. Les politiques éducatives doivent s’attaquer aux conceptions réductrices qui voient l’environnement uniquement comme une ressource exploitée, et promouvoir un dialogue respectueux entre les différentes communautés et écosystèmes. En intégrant des pratiques de mobilisation sociale, l’éducation environnementale peut devenir un vecteur de transformation permettant d’élever les consciences et de favoriser des actions locales concrètes en faveur de la justice environnementale. Cette lutte nécessite un engagement collectif pour repenser nos relations avec la nature et construire un avenir durable et équitable pour tous.

Le rôle essentiel de l’educommunication dans l’éducation environnementale au Brésil

Dans un contexte où la crise climatique devient chaque jour plus pressante, l’educommunication émerge comme une réponse innovante et nécessaire pour transformer les pratiques éducatives au Brésil. Cette approche, qui allie éducation et communication, vise à impliquer tous les acteurs de la communauté dans le processus d’apprentissage, en favorisant une compréhension critique des enjeux environnementaux. Par exemple, plusieurs mouvements et organisations au Brésil ont mis en place des formations pour les enseignants, leur permettant d’intégrer les questions climatiques de manière transversale dans les programmes scolaires. Cela inclut des méthodes actives telles que des débats, des ateliers de sensibilisation et des projets communautaires qui encouragent les élèves à s’engager activement dans des solutions pour leurs territoires.

Ces initiatives ne se contentent pas de transmettre des informations sur le changement climatique ; elles encouragent également un dialogue entre les différentes voix, notamment celles des groupes marginalisés souvent touchés de manière disproportionnée par les impacts environnementaux. Par exemple, l’implication des populations autochtones dans les discussions éducatives permet d’enrichir le contenu avec des perspectives culturelles et ancestrales qui valorisent leur rapport à la nature. De cette manière, l’educommunication contribue à créer des espaces d’apprentissage inclusifs et dynamiques, tout en renforçant les capacités collectives nécessaires pour faire face à l’urgence climatique actuelle.

1 Introduction sur l’éducation environnementale au Brésil

Au Brésil, l’éducation environnementale a émergé comme un outil fondamental pour répondre aux défis climatiques actuels. Depuis plusieurs années, la nécessité de former une nouvelle génération de citoyens conscients des enjeux environnementaux est devenue évidente, tant au niveau des politiques publiques que dans les initiatives communautaires. Cette démarche est non seulement cruciale pour sensibiliser la population, mais elle englobe également des aspects plus profonds liés à la justice sociale et à l’inclusion.

Une statistique marquante souligne cette nécessité : selon une étude récente, près de 97% des Brésiliens interrogés reconnaissent les impacts de la crise climatique dans leur vie quotidienne. Cela reflète une prise de conscience croissante des réalités écologiques, ouvrant la voie à des discussions autour de l’intégration de concepts comme la justice environnementale dans les programmes scolaires. Les mouvements tels que Banlieues Climat démontrent qu’il est possible d’initier des cabinets d’éducation environnementale qui permettent une formation à la fois théorique et pratique pour les jeunes, tout en reliant les principes de la durabilité à des actions concrètes dans leurs communautés.

D’un autre côté, certains experts soulignent que l’approche actuelle, bien qu’efficace, pourrait encore être améliorée par la mise en place de programmes d’études qui favorisent une éducation environnementale holistique. Ils plaident pour une actualisation des curricula afin d’y inclure des méthodes pédagogiques qui intègrent à la fois la science des changements climatiques et les savoirs traditionnels des populations locales. Cela pourrait, par exemple, renforcer la résilience des élèves face aux crises environnementales en leur fournissant des outils pour comprendre et interagir avec leur environnement. Pour explorer cette idée plus avant, il serait essentiel d’examiner comment des célébrations comme la Journée mondiale de l’éducation environnementale en 2025 peuvent activer des dialogues productifs sur ces sujets dans divers contextes scolaires.

La nécessité d’une éducation environnementale critique au Brésil

Educommunication et actions locales

Pour lutter efficacement contre la crise climatique, il est crucial de développer des pratiques d’éducation environnementale qui intègrent le concept d’educommunication. Cette approche permet d’impliquer directement les communautés dans la compréhension et la gestion des enjeux environnementaux. Par exemple, diverses initiatives communautaires brésiliennes ont démontré l’efficacité de l’éducation participative en renforçant les capacités locales à répondre aux défis environnementaux.

Un cas intéressant à examiner est celui de la Coalition Brésilienne pour l’Éducation Climatique, qui regroupe des mouvements sociaux et des organisations de la société civile. Leur travail est centré sur l’élaboration de politiques éducatives qui favorisent l’inclusion et la justice climatique. Par leurs programmes, ils encouragent les populations à participer activement à la défense de leur environnement.

- Formation des éducateurs : Offrir des formations spécifiques aux enseignants sur la communication environnementale, afin qu’ils puissent intégrer ces principes dans leurs pratiques pédagogiques.

- Création de bases de données ouvertes : Établir des ressources accessibles aux groupes communautaires, qui mettent en avant les initiatives en cours et les meilleures pratiques en matière d’éducation environnementale.

- Promouvoir des espaces de dialogue : Faciliter des discussions entre les élèves et les communautés sur les problèmes locaux liés au climat, afin d’encourager l’engagement et la solidarité.

- Développement de matériel éducatif inclusif : Produire des ressources qui tiennent compte des réalités culturelles et économiques des différentes régions du Brésil.

Ces stratégies, en favorisant un apprentissage basé sur l’échange et la collaboration, permettent non seulement de sensibiliser le public aux défis environnementaux, mais aussi de cultiver une conscience critique et active au sein des communautés. Une telle approche rend l’éducation à l’environnement non pas une simple transmission de connaissances, mais un véritable outil d’émancipation sociale.

1 Pour amorcer la conversation

Cette analyse conceptuelle s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Comment l’educommunication peut-elle aider à élargir et à qualifier les pratiques de l’éducation climatique dans l’éducation de base au Brésil ? ». Développé depuis mars 2024 par l’École de Communications et d’Arts de l’USP en partenariat officiel avec le gouvernement fédéral et la Mairie de São Paulo, ce projet bénéficie du soutien de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). L’initiative est marquée par des recherches appliquées et expérimentales, avec quatre principaux résultats attendus d’ici février 2026 :

- Une agenda de politiques publiques avec des recommandations sur l’approfondissement des pratiques educommunicatives pour construire des écoles durables et résilientes ;

- Une base de données ouverte contenant des informations sur les collectifs et les organisations agissant au Brésil pour faire face à l’urgence climatique ;

- Des processus de formation pour les éducateurs des écoles publiques sur le travail sur le changement climatique grâce à l’educommunication ;

- Des stratégies permettant aux écoles de surveiller et d’évaluer l’impact de ces efforts au niveau local.

Les réflexions et données qui suivent ici s’appuient sur des résultats antérieurement publiés issus de ce projet en cours. Conformément aux directives pour les textes d’analyse conceptuelle, nous nous attacherons à articuler et approfondir le débat sur des informations et concepts déjà connus. Nous puisons, par exemple, des ressources de l’agenda de politiques publiques concernant les politiques publiques brésiliennes sur l’educommunication et l’éducation environnementale. En parallèle, la base de données actuelle contient 212 initiatives enregistrées qui seront bientôt accessibles pour consultation publique.

Tableau 1. Mouvements et organisations brésiliennes qui ont servi d’exemples pour cette analyse conceptuelle.

Il est crucial d’expliquer que, tout au long du texte, le terme communicateurs environnementaux ne se limite pas aux personnes ayant une formation ou une expérience professionnelle dans ce domaine. En accord avec le paradigme educommunicatif, qui considère la communication comme un droit humain fondamental, chaque individu est vu non seulement comme un récepteur, mais aussi comme un potentiel transmetteur d’information, s’engageant activement dans la lutte contre l’urgence climatique par le biais de pratiques de mobilisation et d’action sociale.

Enfin, afin de faciliter l’orientation du lecteur dans le débat proposé tout au long de cette analyse conceptuelle, il est utile de présenter le plan général structurant le texte. Dans l’introduction qui suit, nous défendrons la double nécessité — interconnectée — de surmonter les conceptions instrumentales tant en communication (relation émetteur-récepteur) qu’en environnement (relation société-nature). Dans la section suivante, intitulée « Educommunication en tant qu’épistémologie du Sud », nous présenterons le paradigme de l’educommunication latino-américain et son soutien aux mobilisations socio-environnementales et aux politiques publiques au Brésil. Ensuite, dans la section « Quatre tensions interconnectées », nous aborderons quatre polarités au sein desquelles les pratiques educommunicatives liées à l’éducation environnementale sur le climat doivent se déplacer : (1) Tactique vs. stratégie ; (2) Complexité vs. réduction ; (3) Virtualité vs. enracinement ; (4) Ancestralité vs. accélération. En section « Discussion », nous explorerons comment ces pratiques educommunicatives peuvent agir en tant que vaccin et remède contre la post-vérité et la post-politique qui caractérisent l’urgence climatique. Finalement, dans les « Remarques finales », nous revisiterons les arguments centraux de cette analyse conceptuelle et définirons des étapes potentielles pour une agenda de recherche à venir.

2 Introduction

Dépassement des conceptions économiques du développement doit s’accompagner d’une transformation de la perspective instrumentale de la communication. Les deux domaines partagent une perspective d’exploitation, considérant les êtres humains et non-humains comme des ressources. Ainsi, il ne suffit pas de déconstruire la vision instrumentale en matière de communication ; il faut également s’attaquer à la conception moderne de la nature. Latour a souligné que « la crise écologique se manifeste avant tout comme une révolte généralisée des moyens », indiquant un besoin urgent de revendiquer un changement radical dans la manière dont nous communiquons.

À travers le monde, traiter autrui (et les non-humains) comme un moyen vers une fin prédéterminée est à la racine des campagnes environnementales dominantes. Au Brésil, cette perspective se reflète dans un traitement limité de la question du changement climatique dans les programmes scolaires. Les pratiques d’éducation au changement climatique (ECC) sont souvent insuffisantes tant en quantité qu’en couverture, présentant un contenu décontextualisé et simpliste, en phase avec une vision de la communication comme un outil, et non comme un vecteur de transformation.

Ce constat est corroboré par une recherche sur l’éducation environnementale dans les écoles, soulignant la prédominance d’une approche instrumentale. Par conséquent, il est vital d’investir dans la formation des éducateurs, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement supérieur, pour intégrer l’éducation environnementale et climatique de manière permanente et transversale dans les curricula. Cette formation devrait dépasser une perspective prescriptive pour se nourrir d’un dialogue inclusif.

Alors que nous engageons la diffusion des informations sur le changement climatique dans les cadres éducatifs, il est essentiel de penser à la dynamique entre émetteurs et récepteurs. La communication doit donc être comprise comme un processus culturel qui aide à établir un sens partagé du monde. Comme l’a argumenté Sodré, une rupture paradigmatique de l’épistémologie mécaniste et positiviste est désormais nécessaire.

« La communication comme science des moyens communs produit le savoir avec sagesse, le discours avec dialogue, l’action avec pause et reflet : un champ de sens transitifs, reconnaissable par l’Autre ».

La façon dont nous communiquons façonne nos perceptions et influence nos actions. La communication, à ce titre, crée des relations entre les êtres humains et l’environnement. Elle possède également une obligation éthique face aux crises écologiques contemporaines et le défi de déconstruire des catégories naturelles qui soutiennent des rationalités hégémoniques. Cette obligation éthique est particulièrement pressante dans le cadre de l’éducation climatique.

Dans ce climat de tension, la Coalizão Brasileira pela Educação Climática (Coalition brésilienne pour l’éducation climatique), constituée de 80 organisations de la société civile, a émergé pour plaider en faveur d’une politique nationale en matière de changement climatique. Cette coalition soutient l’idée que l’éducation doit être intégrée dans les contributions nationales émises lors des conférences internationales sur le climat.

La nécessité de mettre à jour le Programme National d’Éducation Environnementale (PNEA) s’est également intensifiée, pour y inclure les thématiques du changement climatique et la protection de la biodiversité. En intégrant ces éléments, il devient essentiel d’adopter une approche critique et transformative dans les pratiques éducatives sur l’environnement.

Les initiatives d’éducation à la formation environnementale et climatique témoignent d’un mouvement croissant et nécessaire pour reconstruire des relations plus justes entre l’humain et la nature, un effort qui doit se faire dans une perspective de justice climatique et sociale.

3 Educommunication en tant qu’épistémologie du Sud

L’educommunication émerge comme un champ de pratique et d’étude avec un potentiel significatif pour contribuer à des ruptures paradigmatiques. Elle s’inscrit dans une tradition de communication populaire en Amérique Latine, favorisant l’émancipation. Au Brésil, ce concept a été institutionnalisé dans les politiques publiques et dans la sphère académique, illustrant la forte synergie entre communication et engagement social.

Le terme sociaux-environnementaux educommunication a été reconnu à l’échelle fédérale comme une méthode efficace pour lutter contre la crise écologique. Le cadre proposé par l’Étude Nationale de Communication et d’Éducation dans les Zones Protégées souligne l’importance d’intégrer les savoirs et les pratiques des communautés dans la gestion participative des zones protégées.

Pour poursuivre l’engagement et la pertinence de l’éducation environnementale, il est indispensable de prendre en compte les directives actuelles, en intégrant les pratiques d’educommunication qui favorisent la participation active des citoyens. Des lignes directrices récentes mettent également en lumière l’importance des méthodologies participatives et des pratiques innovantes.

4 Quatre tensions interconnectées

Les pratiques en educommunication offrent un potentiel exceptionnel aux communicateurs environnementaux, particulièrement ceux œuvrant à l’intersection des questions d’éducation et de changement climatique. Cependant, il est nécessaire de naviguer à travers des tensions épistémologiques qui se posent dans ce mouvement contre-hégémonique. Ces tensions sont identifiées comme suit :

4.1 Tactique vs. Stratégie

Cette tension se manifeste souvent dans les différences de perception de l’action entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui luttent pour le changement. Dans le cadre de l’éducation environnementale, il existe une opportunité pour les acteurs en bas de la hiérarchie de repenser leurs approches de manière proactive.

4.2 Complexité vs. Réduction

Cette tension sous-tend la nécessité d’aborder la réalité de manière holistique, sans succomber à un simplisme qui pourrait occulter les nuances essentielles des enjeux environnementaux. La communication effective doit préserver et révéler la complexité des problématiques en question.

4.3 Virtualité vs. Enracinement

Les enjeux posés par l’utilisation des nouvelles technologies et de la communication numérique doivent être équilibrés avec l’importance des interactions locales et des pratiques ancrées dans le vécu des communautés. Cette approche hybride favorise l’engagement effectif dans les luttes environnementales.

4.4 Ancestralité vs. Accélération

Une prise de conscience de l’héritage culturel et des savoirs des ancêtres est essentielle pour contrer le modèle d’accélération productiviste. Cette dualité souligne l’importance d’un retour à des pratiques durables et respectueuses du vivant.

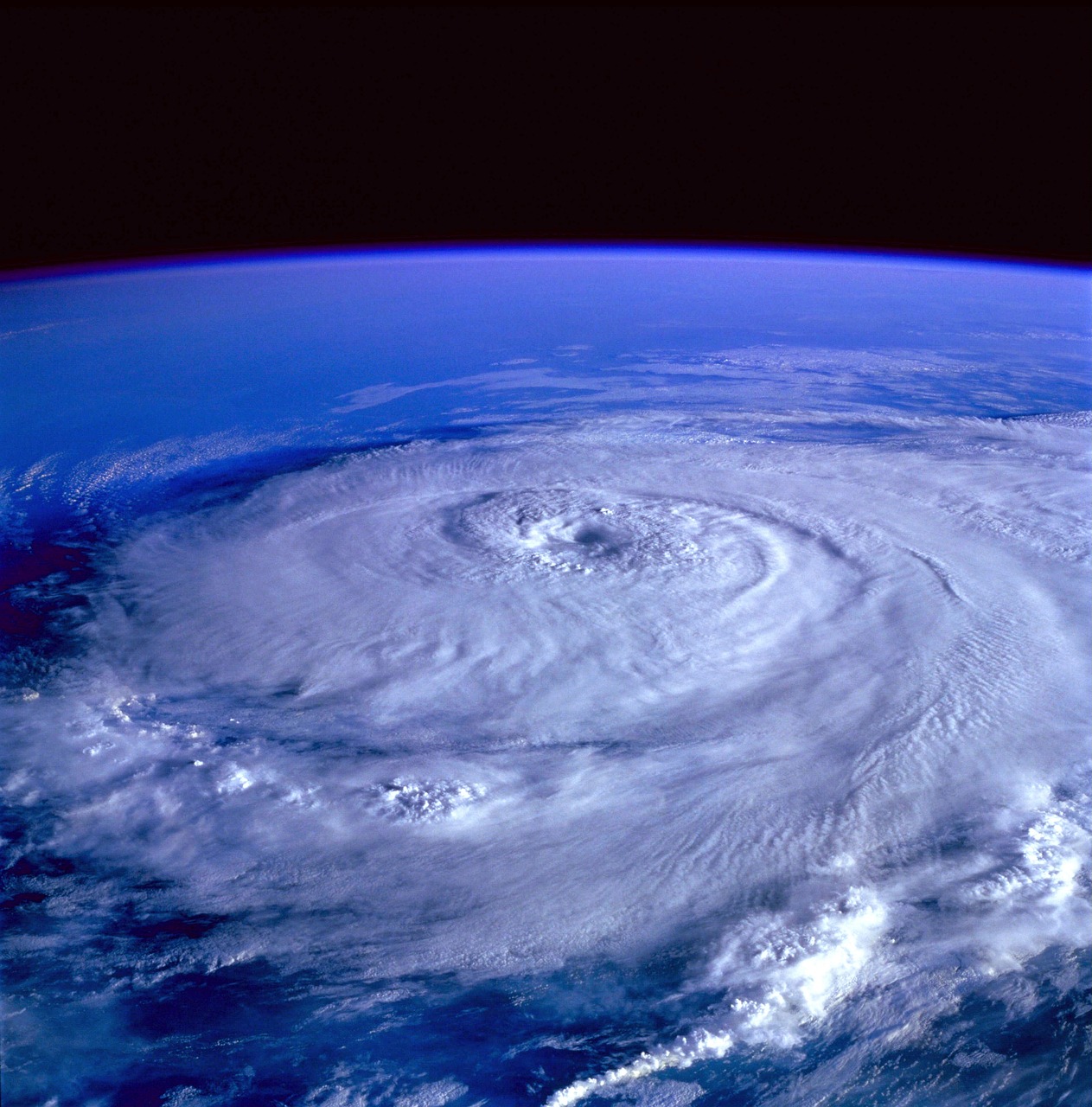

5 Discussion

Les mouvements de mobilisation autour de l’éducation climatique au Brésil se sont intensifiés, particulièrement en réponse à l’augmentation des événements météorologiques extrêmes. Une enquête publique récente a révélé que la majorité des Brésiliens perçoivent les impacts de la crise climatique. Le défi réside maintenant dans la transformation de cette reconnaissance en action concrète et efficace.

Les expériences accumulées montrent que les initiatives en matière d’educommunication constituent des outils prometteurs pour dépasser les perceptions instrumentales de la communication et renforcer l’engagement des communautés envers des pratiques durables et équitables. Il devient crucial de cultiver un dialogue transversal entre les différentes disciplines et les savoirs pour construire des récits inclusifs et adaptatifs face à l’urgence climatique.

6 Remarques finales

La communication nécessite un équilibre entre réduction et complexité. Dans le contexte actuel de crise climatique, il est impératif d’établir un dialogue enrichissant entre les différentes disciplines et traditions de savoir. Les acteurs sociaux doivent naviguer dans les tensions entre les approches tactiques et stratégiques pour promouvoir une éducation transformationnelle et inclusive.

La lutte pour l’éducation environnementale au Brésil est marquée par des défis majeurs liés à l’instrumentalisation des vies, tant humaines que non humaines. L’article met en lumière la nécessité d’une approche éducative qui transcende les perspectives réductionnistes et techniques, mettant l’accent sur la complexité des relations entre société et nature. Par le biais de l’educommunication, il est possible de favoriser des orientations plus inclusives et participatives, qui respectent les voix et savoirs des communautés locales.

Les mouvements tels que la Coalizão Brasileira pela Educação Climática illustrent l’importance d’une mobilisation collective pour intégrer des sujets de justice climatique et éducation environnementale dans les politiques publiques. L’analyse des tensions entre tactiques et stratégies dans la communication environnementale révèle les enjeux intrinsèques d’une action éducative véritablement transformative.

À cette lumière, il est essentiel de repenser nos pratiques éducatives afin de développer des outils qui intégreront les différents savoirs en lien avec la durabilité et la résilience. Une réflexion continue ET un engagement envers des solutions décoloniales peuvent ouvrir des voies vers un avenir où l’éducation ne sera pas seulement un moyen de transmission de connaissances, mais bien un levier de transformation sociale et écologique.

Laisser un commentaire