Pour le « GIEC du comportement », l’émotion est le moteur essentiel de l’action face au changement climatique

|

EN BREF

|

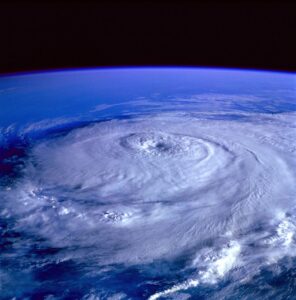

Dans le cadre des réflexions contemporaines sur le changement climatique, l’émergence du GIEC du comportement ouvre des perspectives fascinantes en mettant en avant le rôle central des émotions dans nos actions. Contrairement aux approches purement scientifiques qui se concentrent sur les données et les faits, cette nouvelle initiative cherche à comprendre comment les sentiments, qu’ils soient d’angoisse, d’urgence ou d’espoir, influencent notre manière de répondre aux défis environnementaux. En intégrant les sciences humaines, le GIEC du comportement s’efforce de déchiffrer le facteur humain et de démontrer que nos émotions sont non seulement des obstacles, mais également des leviers cruciaux qui peuvent remodeler notre engagement climatique.

L’importance des sciences humaines dans la lutte contre le changement climatique

Les défis posés par le changement climatique dépassent les simples considérations scientifiques et techniques, permettant ainsi d’ouvrir la voie à une approche plus intégrative qui implique les sciences humaines. En effet, comprendre comment les humains pensent et agissent face à cette crise est essentiel pour mobiliser des solutions efficaces. Par exemple, un rapport récemment publié par un groupe d’experts sur le comportement souligne que les comportements individuels et collectifs sont souvent déterminés par des facteurs psychologiques et émotionnels, plutôt que simplement par une connaissance des enjeux climatiques. Cela illustre que même lorsque l’urgence écologique est reconnue, de nombreux individus peuvent avoir du mal à changer leurs habitudes, car ils sont pris dans le tourbillon de leur quotidien. Au lieu de seulement fournir des données scientifiques sur les conséquences environnementales, il est crucial d’intégrer des messages qui comprennent le facteur humain, tout en établissant une confiance entre les communicateurs et le public. Par exemple, transformer des places de stationnement en espaces de vie ou en loisirs peut encourager un changement de comportement plus efficace que des campagnes explicatives basées uniquement sur des statistiques.

En centrer notre approche sur l’émotion et la perception, nous pouvons faire émerger des solutions qui touchent réellement au cœur des individus. En intégrant ces dimensions humaines dans la communication écologique, il devient possible d’inspirer des actions concrètes et durables, tout en atténuant l’anxiété que provoque souvent le discours sur le climat. Cela renforce l’idée que la solution à la crise ne repose pas uniquement sur des décisions politiques ou technologiques, mais nécessite également une transformation profonde de notre comportement et de notre compréhension collective des enjeux environnementaux.

Le rôle fondamental des sciences humaines dans la lutte climatique

Alors que l’on évoque souvent la science naturelle pour aborder les enjeux écologiques, une approche qui inclurait les sciences humaines pourrait offrir un éclairage nouveau et essentiel sur la crise climatique. Le « GIEC du comportement » (GIECo) met en lumière l’influence du facteur humain dans cette mêlée, explorant comment les comportements et émotions façonnent notre réponse au changement climatique. Par exemple, des études récentes montrent que les facteurs psychologiques peuvent influencer plus directement nos choix que les données scientifiques. Ainsi, être conscient de l’urgence écologique ne se traduit pas toujours par un changement de comportement, soulignant la nécessité de comprendre les motifs sociopsychologiques derrière notre inaction.

Il apparaît également que la construction de la confiance entre les scientifiques et le grand public est cruciale. Comme le souligne Stéphane La Branche, coordinateur scientifique du GIECo, il est impératif que la communication sur ces sujets ne se limite pas à alerter les gens sur les dangers sans leur offrir des solutions concrètes. En effet, des campagnes de sensibilisation qui ignorent l’importance des émotions et du contexte social manquent leur objectif, car elles risquent de générer de l’éco-anxiété, entraînant des mécanismes de défense tels que le déni. En diversifiant notre manière de communiquer et en nous ancrant dans les réalités quotidiennes des indivudus, il est possible de créer un impact réel. Pour approfondir ces thèmes, des ressources telles que l’amélioration de notre discours sur l’écologie ou des stratégies d’adaptation peuvent révéler des approches novatrices pour mieux comprendre et engager la population dans la transition écologique.

Le GIEC du comportement : une approche essentielle face à la crise climatique

Comprendre le facteur humain pour agir efficacement

Il est temps de réévaluer l’importance des sciences humaines dans le cadre des défis climatiques actuels. Le GIEC du comportement (GIECo) se positionne comme un acteur clé pour explorer le facteur humain dans les questionnements écologiques. La recherche d’un changement de comportement passe par une meilleure compréhension des mécanismes psychologiques et des émotions qui guident nos décisions face à la crise environnementale.

Un des défis majeurs est la déconnexion entre la connaissance scientifique et l’action individuelle. Par exemple, il existe des preuves claires sur l’impact environnemental des divers modes de consommation, mais cela ne suffit pas à mobiliser les individus. L’étude de cas de collectivités ayant intégré le facteur humain dans des projets écologiques démontre qu’en favorisant l’empathie et la confiance, on peut catalyser des changements significatifs.

- Utiliser des récits engageants : Raconter des histoires personnelles et des expériences de transition vers des modes de vie durables peut toucher les émotions et inciter à agir.

- Promouvoir des solutions concrètes : Il est essentiel d’offrir des alternatives réalisables, comme des produits locaux ou des moyens de transport écologiques, pour transformer les comportements.

- Créer des espaces de dialogue : Encourager les discussions entre experts, citoyens et décideurs pour construire une culture de confiance autour des enjeux climatiques.

- Valoriser les réussites collectives : Mettre en avant des initiatives qui ont eu des effets positifs sur l’environnement et qui peuvent être reproduites ailleurs.

Ces approches, en mettant l’accent sur les émotions et les mécanismes sociaux, sont cruciales pour passer d’une prise de conscience à une action concrète dans le cadre de la transition écologique.

Le rôle des sciences humaines dans la lutte contre le changement climatique

Il est essentiel d’intégrer les sciences humaines dans le débat sur le changement climatique, car elles offrent une perspective précieuse sur les comportements humains qui influencent notre capacité d’action. Le GIEC du comportement (GIECo) s’est donné pour mission de décortiquer le facteur humain derrière notre inaction climatique. En analysant les ressorts psychologiques et sociaux, ce groupe cherche à comprendre pourquoi, malgré une forte prise de conscience des enjeux écologiques, le changement de comportement individuel peine à se matérialiser.

Les données scientifiques ne suffisent pas à entraîner le changement. Il apparaît que la simple information n’entraîne pas automatiquement une réaction adéquate aux crises environnementales. On a noté que des individus, même mal informés sur les enjeux écologiques, adoptent des pratiques durables pour des raisons qui leur sont propres, comme la santé ou l’engagement personnel. L’influence des émotions sur nos choix et nos comportements est ainsi jugée plus déterminante que l’information rationnelle, ce qui souligne le besoin d’une communication qui crée une confiance entre l’émetteur et le récepteur du message.

La transformation de nos comportements ne réside pas uniquement dans les décisions individuelles, mais aussi dans la manière dont les choix sont présentés et les solutions offertes. L’éco-anxiété, souvent liée à la prise de conscience des dangers climatiques, peut mener au dénis si l’on ne propose pas des alternatives réalistes. Les campagnes de sensibilisation devraient ainsi se concentrer sur des solutions concrètes et viables qui engagent les individus dans un processus de changement positif.

Le rôle central des émotions dans la lutte contre le changement climatique

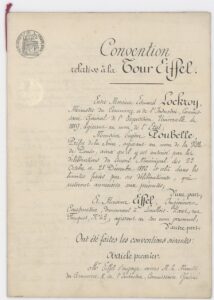

Le premier rapport du GIEC du comportement met en lumière l’importance fondamentale des émotions dans nos décisions face à la crise climatique. Loin de se limiter à des connaissances scientifiques, la véritable dynamique de changement semble reposer sur ce que nous ressentons. Ce rapport souligne que l’inaction ne provient pas uniquement d’un manque d’information, mais aussi d’un engagement émotionnel qui n’a pas été correctement adressé.

Les campagnes de sensibilisation doivent donc évoluer pour placer l’humain au centre des stratégies écologiques, en prenant en compte les émotions, les motivations et la confiance entre émetteurs et récepteurs des messages. Les décisions individuelles doivent s’accompagner de changements collectifs pour être réellement efficaces. L’acceptation de nouveaux modes de vie, comme une alimentation plus durable ou une mobilité améliorée, nécessite de percevoir des bénéfices tangibles dans notre quotidien.

À l’avenir, il est essentiel d’approfondir cette compréhension des émotions pour encourager des changements qui transcendent les simples comportements individuels. En repensant notre approche de la communication, nous pourrions ainsi mobiliser une véritable dynamique de transformation face aux défis environnementaux.

Laisser un commentaire