La crise climatique et le complotisme : François Gemenne souligne la difficulté d’admettre que nos modes de vie contribuent aux catastrophes actuelles

|

EN BREF

|

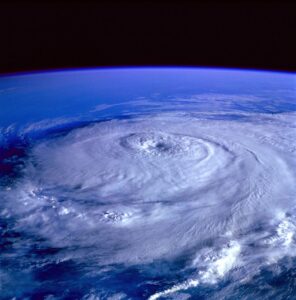

La crise climatique que nous traversons actuellement soulève de nombreuses interrogations sur notre rapport à l’environnement et à notre manière de vivre. Face à la montée des événements climatiques extrêmes, un phénomène inquiétant émerge : le complotisme. Une partie de la population semble hésiter à accepter que les dégâts infligés par le changement climatique soient le résultat de nos propres pratiques et de nos choix de vie. Dans cette optique, les réflexions de François Gemenne apportent un éclairage essentiel sur la difficulté d’admettre cette réalité, soulignant la tendance à rejeter la responsabilité collective au profit de théories alternatives.

Crise climatique et complotisme

La relation entre la crise climatique et l’émergence de théories du complot est un phénomène complexe et préoccupant. Plus d’un tiers des Français expriment un scepticisme face à l’idée même de changement climatique. Les événements climatiques extrêmes, tels que les canicules et les inondations, viennent intensifier cette méfiance, entraînant une réaction où des chiffres scientifiques sont souvent interprétés comme de la propagande. Par exemple, lors d’une canicule, les frustrations et les inquiétudes des citoyens peuvent se traduire par une explosion de discours complotistes sur les réseaux sociaux. Cela témoigne d’un besoin d’expliquer ce qui est difficile à accepter, notamment le fait que ces catastrophes peuvent être liées à nos modes de vie et notre organisation sociale.

Cette réaction est souvent perçue comme une défense face à l’idée que notre style de vie, nos habitudes de consommation et notre fonctionnement économique pourraient être la cause de ces crises environnementales. Le politologue avertit que cette dissociation de la réalité communément acceptée est une menace pour notre capacité à résoudre collectivement les défis que pose le changement climatique. En effet, si nous ne parvenons pas à établir un socle de réalité partagé, la lutte contre la crise climatique sera d’autant plus ardue. Il est donc essentiel d’aborder ces sujets avec transparence afin de dépasser les clivages et d’encourager un dialogue constructif sur nos responsabilités collectives face à l’urgence écologique.

Crise climatique et complotisme : une relation inquiétante

Selon un récent baromètre de l’Ademe, près de 38% des Français expriment des doutes quant à l’existence même du changement climatique. Ce scepticisme est préoccupant, car il reflète une fracture dans la perception scientifique des enjeux environnementaux. Chaque événement climatique extrême, qu’il s’agisse d’une canicule ou d’inondations, voit une augmentation des théories complotistes sur les réseaux sociaux. Ce phénomène est particulièrement alarmant, car il détourne l’attention des conséquences réelles des catastrophes environnementales.

François Gemenne, expert rallié au GIEC, souligne que cette tendance est nourrie par une résistance à accepter que le malheur actuellement ressenti soit lié à nos modes de vie. Il explique que des chiffres encore plus alarmants pourraient émerger si l’on considère l’impact de la désinformation sur les comportements des individus face à la crise climatique. Les réseaux sociaux jouent un rôle primordial en facilitant la diffusion de fausses informations, ce qui peut conduire à un cynisme généralisé vis-à-vis des solutions climat.

De plus, un autre enjeu crucial réside dans la nécessité de développer des dialectiques constructives autour des problématiques environnementales. Si les pays ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente sur des réalités partagées, il deviendra de plus en plus difficile d’aborder les mesures à adopter pour faire face à ce qui est déjà perçu comme une crise environnementale majeure.

Enfin, cet écosystème de scepticisme et de désinformation engendre un cercle vicieux : moins le public est informé, plus il se dirige vers des discours complotistes. La question de la responsabilité collective n’a jamais été aussi urgente, et il est impératif de reconsidérer notre approche face à ces défis, notamment à travers une sensibilisation accrue et une éducation ciblée sur les enjeux liés à la crise climatique.

Crise climatique et scepticisme : Un constat alarmant

Une perception déformée de la réalité climatique

Selon un baromètre de l’Ademe, 38% des Français doutent de l’existence du changement climatique. Une tendance qui soulève des préoccupations face à l’urgence des enjeux environnementaux. Ce scepticisme peut être perçu comme un reflet de la difficulté à accepter les conséquences de nos modes de vie actuels. En effet, chaque événement climatique extrême, qu’il s’agisse d’une canicule ou d’une inondation, engendre une vague de complotisme sur les réseaux sociaux, exacerbée par la volonté de certains de déformer la réalité scientifique.

Cette dynamique est particulièrement manifeste dans la manière dont les faits scientifiques sont souvent interprétés. Par exemple, des bulletins météo peuvent être perçus comme une forme de propagande, attisant la peur plutôt que de susciter la réflexion. Face à cette désinformation, il devient crucial de promouvoir une compréhension claire et scientifique des enjeux climatiques.

- Encourager les initiatives éducatives sur le climat au sein des écoles et des communautés.

- Renforcer la communication scientifique pour améliorer la perception publique du changement climatique.

- Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des informations vérifiées et contrer les théories du complot.

- Impliquer les décideurs politiques dans la formulation de politiques publiques basées sur des données scientifiques.

Ces mesures peuvent contribuer à bâtir un socle de réalité commune, essentielle pour traiter les défis environnementaux en collaboration. La responsabilité individuelle face au changement climatique est aussi un impératif à intégrer dans notre réflexion collective.

Crise climatique et complotisme : une analyse préoccupante

Récemment, un baromètre de l’Ademe a révélé que 38% des Français demeurent sceptiques quant à l’existence du changement climatique. Ce chiffre alarmant souligne une fracture dans notre perception collective des réalités environnementales. La désinformation infecte les esprits, alimentant des théories complotistes qui surgissent à chaque fois qu’un événement climatique extrême se manifeste, comme les canicules ou les inondations.

François Gemenne, expert renommé dans le domaine des politiques climatiques, met en avant la relation troublante entre l’acceptation de la crise climatique et la responsabilité individuelle. Il souligne que pour de nombreuses personnes, reconnaître que les catastrophes environnementales sont en partie liées à nos modes de vie est un défi psychologique difficile à surmonter. Cette réalité, aussi dérangeante soit-elle, soulève des interrogations essentielles sur notre organisation sociale, nos systèmes économiques et nos comportements de consommation.

Les événements climatiques extrêmes doivent nous pousser à reconsidérer notre responsabilité collective. Gemenne affirme que ce refus d’accepter la réalité peut évoluer en une menace plus grave que le changement climatique lui-même, en biaisant notre capacité à traiter efficacement les enjeux environnementaux. L’absence d’un socle de réalité commun figure parmi les obstacles majeurs qui entravent notre action face à la crise. Ainsi, il devient crucial d’engager un dialogue ouvert pour confronter ces vérités dérangeantes et encourager une action éclairée et collaborative.

Crise climatique et scepticisme : une réalité troublante

La crise climatique, marquée par des événements extrêmes tels que les canicules et les inondations, s’accompagne d’un scepticisme grandissant au sein de la population. Selon un baromètre de l’Ademe, 38% des Français doutent de l’existence même du changement climatique, une situation que François Gemenne qualifie de plus grande menace que le phénomène lui-même. Cette méfiance se traduit par un recours croissant au complotisme, avec des théories qui déforment les réalités scientifiques pour éviter de confronter les vérités dérangeantes sur nos modes de vie.

Les propos de Gemenne nous rappellent que chaque catastrophes climatiques nous renvoient à notre responsabilité individuelle et collective. La difficulté à accepter cette responsabilité engendre une réaction de défense, qui se manifeste à travers la désinformation et le rejet des connaissances scientifiques. En fin de compte, cette dynamique souligne la nécessité de cultiver un dialogue éclairé et de promouvoir une éducation sur les enjeux climatiques, afin de reconstruire un socle commun de réalité sur lequel fonder une action collective incontestable.

Laisser un commentaire